『Hi-Fi RUSH』独占開発者インタビュー: 小さなアイデアから、大きなサプライズへ

概要

- 2023 年最大のサプライズのひとつである『Hi-Fi RUSH』の開発秘話を、Tango Gameworks の才能あふれる開発チームが自身の言葉で語ってくれました。

- 開発の初期段階からリリースまで、ゲーム制作の舞台裏を独占公開!

- 『Hi-Fi RUSH』は、Xbox Series X|S、Windows PC、および Xbox Game Pass、PC Game Pass でプレイ可能です。

この記事では、『Hi-Fi RUSH』の知られざる開発秘話を 11 の章にわたってお届けします。

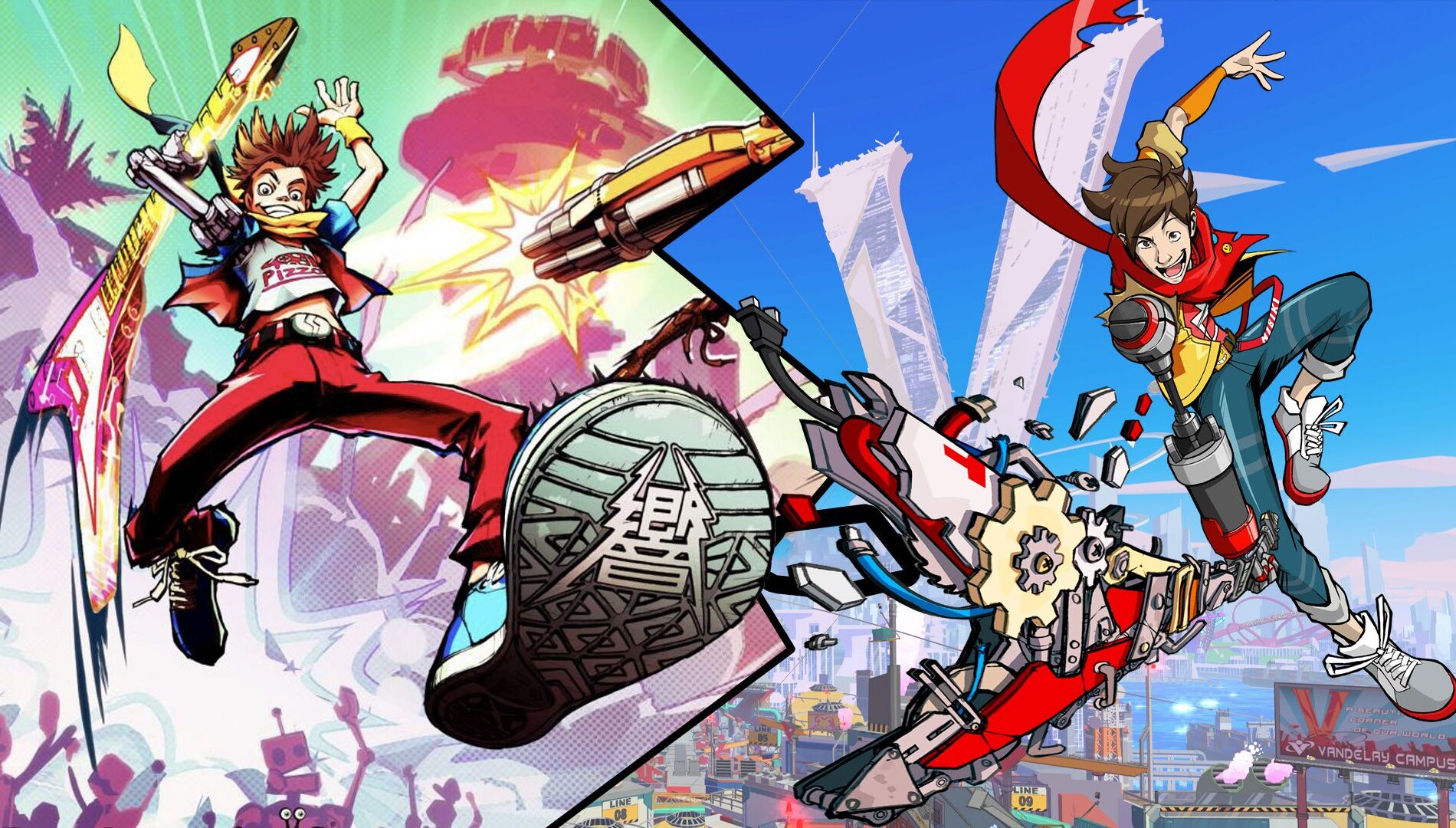

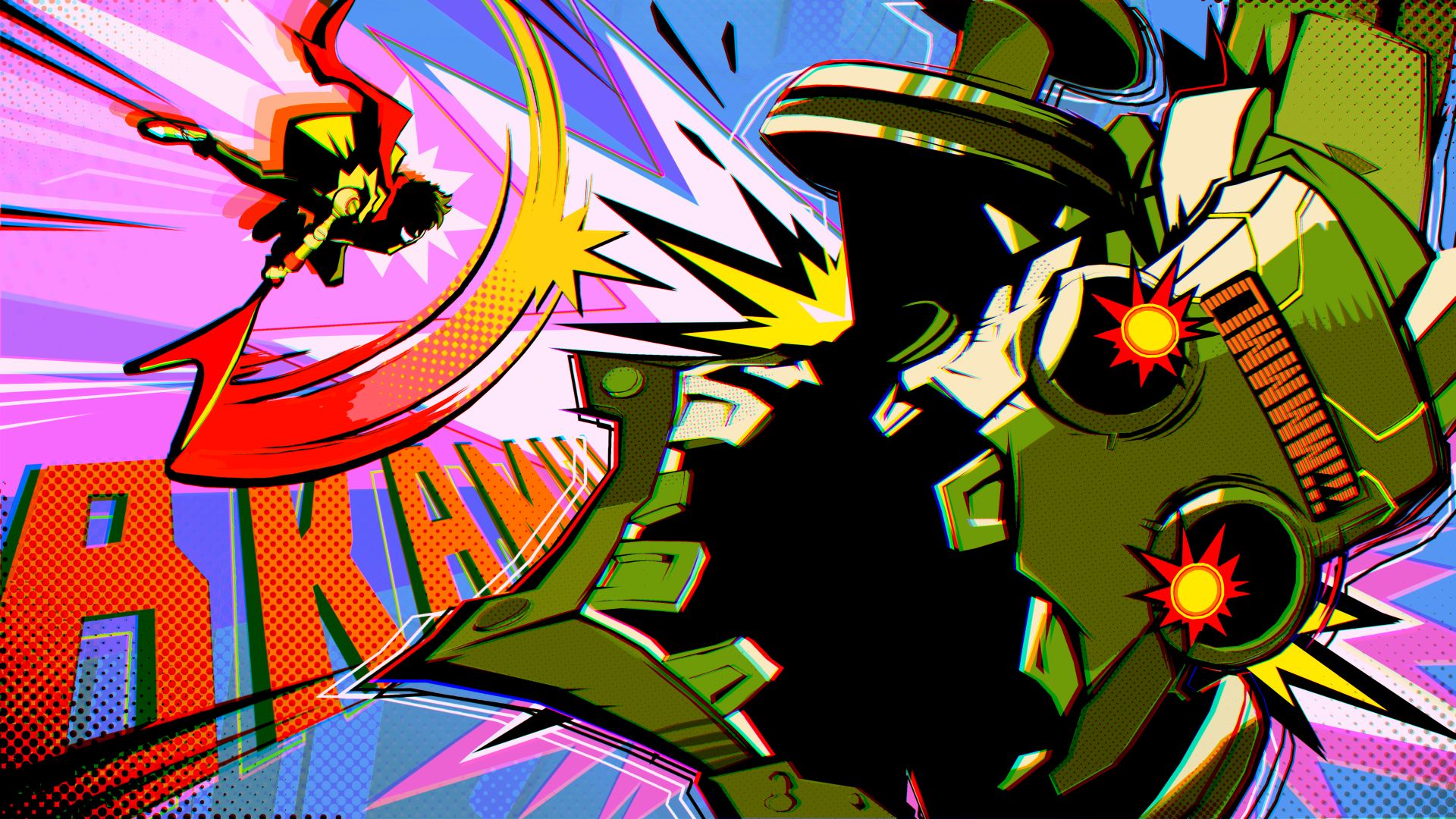

2023 年最大のサプライズのひとつとして、『サイコブレイク』や『サイコブレイク2』、『Ghostwire: Tokyo』などのプロジェクトを通して “超常現象” というジャンルを切り開いた Tango Gameworks は、完全新作の『Hi-Fi RUSH』をリリースしました。その発表は、才能溢れるゲーム開発者たちのチームによって、Tango が単なる “ホラー ゲーム専門のスタジオ” ではないことを知らしめました。『Hi-Fi RUSH』は、大胆かつ不敵で、鮮やかで、何よりも楽しいゲームでした!

Tango Gameworks で 5 年近く、秘密裏に開発されてきたプロジェクトは、爽快なリズム アクション、高品質なサウンド体験、印象的なキャラクターと冒険の舞台など、あらゆる要素がユニークな世界観で、ワンオフのカスタム ギターのごとく、私たちのアタマを心地よく揺さぶってくれました。

ただ、隠し玉としてのリリースであったということで、制作発表や体験レビューといった事前の情報公開が出来ず、その開発過程を追う機会は得られませんでした。

今回、Xbox Wire では Tango Gameworks の主要な開発者たちに独占インタビューを行い、本作のアイデアの発端から完成、そしてリリースに至るまで、クリエイティブなプロセス全体にわたるユニークな舞台裏の様子をお届けします。

ゲーム ディレクターのジョン ジョハナス (John Johanas) 氏は、いかに夢のプロジェクトをスタジオの責任者たちにプレゼンしたのか? リード プログラマーの中村祐二氏は、いかにチームのフレームワークとなる最初のプロトタイプを作り上げたのか? リード アート ディレクターの阪井圭太氏率いるチームは、いかに大胆かつ不敵なアート デザインにたどり着いたのか? オーディオ ディレクターの小堀修一氏は、いかに『Hi-Fi RUSH』のアクション満載のゲームプレイに、圧倒的なロックのサウンドトラックを融合させたのか?

ゲーム開発の裏側を少しだけ覗いてみることで、私たちゲーマーが大好きなゲームに費やされている膨大な作業やこだわりについて、理解が深まれば何よりです。どうぞお楽しみください!

目次

- 開発者プロフィール

- 始まり

- プロトタイプの制作

- 開発チームの編成

- サウンド スコアの構築

- アートディレクション

- ゲームプレイ

- 監督の椅子

- 開発

- 「隠し玉」としての発売

- Tango Gameworks の今後の展開

DEVELOPER PROFILES: 開発者プロフィール

Zwan の「Honestly」が作りたいと思っていたゲームの雰囲気にピッタリだったんです。ゲームのエンディングのためにこの曲のライセンスが取れて本当に良かったです。

ゲーム ディレクター ジョン ジョハナス (John Johanas) 氏

ジョン ジョハナス氏は 2010 年に Tango Gameworks に入社。最初に関わった正式なプロジェクトはサバイバル ホラー ゲーム『サイコブレイク』で、ゲーム デザイナーとして参加しました。『Hi-Fi RUSH』では、ゲーム ディレクターとして作品全体をゼロから企画し、キャラクター、ゲーム システム、ストーリー作成等も担当。Tango Gameworks にとって大きな挑戦となった『Hi-Fi RUSH』の制作時には、問題が発生したときには解決策を模索し、開発の進捗と共にプロジェクトのクリエイティブな部分やゲームの脚本の執筆に専念しました。『Hi-Fi RUSH』で好きな曲はエンディング トラックである Zwan の「Honestly」で、脚本執筆時にヘビロテしていたとのこと。

Nine Inch Nails の「1,000,000」がある程度まで担当した最初のボスに使われていて、一番よく聴いた曲です。

リード プログラマー 中村 祐二氏

中村祐二氏は、Wii 用『ドラゴンボール 天下一大冒険』からキャリアをスタートし、2016 年に Tango Gameworks に入社。同社では最初に『サイコブレイク2』を担当しました。『Hi-Fi RUSH』では、初めて大規模なプロジェクトのリード プログラマーを経験。アプリ サイドのプログラマーのマネジメント、操作可能なキャラクターやバトルといったゲームプレイのクオリティ監修、UI のディレクションや制作、データの納期管理などを担当しました。『Hi-Fi RUSH』で好きな曲は、ナイン・インチ・ネイルズ (Nine Inch Nails) の「1,000,000」。

The Black Keys の「Lonely Boy」が流れるオープニングが始まると、6 歳と 2 歳の子どもたちが踊りだして大騒ぎになるんです。息子もこの曲が大好きで、よく鼻歌を歌ってます。

リード アート ディレクター 阪井 圭太氏

阪井圭太氏が最初に携わったゲームは、プラチナゲームズから発売された『The Wonderful 101』。10 年前に Tango Gameworks に入社し、最初に『サイコブレイク』を担当しました。ゲーム業界でのキャリアは 13 年になりますが、それ以前は『009 RE:CYBORG』、『ASTROBOY鉄腕アトム』、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』、『マクロス ゼロ』、『鉄コン筋クリート』、『ストレンヂア 無皇刃譚』などのアニメーション作品の背景美術を 10 年以上担当。『Hi-Fi RUSH』ではアニメの経験を活かし、コンセプト アート、デザイン、ライティングなど、世界観やアートに関するあらゆるデザインを手掛け、アート関連のディレクションやタスク管理も担当しました。『Hi-Fi RUSH』で好きな曲は、ザ・ブラック・キーズ (The Black Keys) の「Lonely Boy」。

The Joy Formidable の「Whirring」はストーリーと結びつき、とてもエモーショナルな感覚を生み出すので気に入っています。

オーディオ ディレクター 小堀 修一氏

小堀修一氏が最初に手掛けたゲームは、スクウェア (現スクウェア・エニックス) の『チョコボレーシング~幻界へのロード~』。11 年前に Tango Gameworks に入社し、最初に『サイコブレイク』を担当しました。『Hi-Fi RUSH』では、新規 IP の立ち上げにゼロから参加。音楽、効果音、ナレーションなど、音に関するあらゆる内容や品質に関わり、音楽とゲームプレイが融合した体験のクオリティ向上を担当しました。『Hi-Fi RUSH』の音楽はどれも好みである中、特にザ・ジョイ・フォーミダブル (The Joy Formidable) の「Whirring」がお気に入り。

THE BEGINNINGS: 始まり

「”酔ったときに話して、それで終わり” というアイデアのひとつでした」

ジョハナス氏

“酔ったときに話して、それで終わり” というアイデアのひとつでした。誰彼構わず「音楽に合わせて戦ったらカッコいいと思うんだけど……」と話していたんです。言われたほうは、「ちょっと何言っているか分からない」といった反応が大多数でした。『Hi-Fi RUSH』として実を結んだアイデアを思いついたのは、10 年くらい前だったと思います。

中村氏

彼が新しい企画を作るのを皆で見ていたんですが、それを三上真司さん (元 Tango Gameworks 代表) が気に入って「よし、これを作ろう」と。でも、そのときは皆さん、すでに『Ghostwire: Tokyo』の開発に取り掛かっていました。私もそうだったんですが、ある日、三上さんからオフィスに呼ばれて、「これを手伝ってみない?」と言われたんです。

阪井氏

『サイコブレイク2』の開発終了後、新しい企画を数点見る機会があり、その中に『Hi-Fi RUSH』がありました。初めて見た時は、今までの Tango の路線にはなかったものだったので、冗談では!? と思いました。だから三上さんから GO サインが出たと知った時は、本当に驚いたし、嬉しかったのを覚えています。同時に、これは Tangoで作ることはないものなのだろうと、新しいチャレンジの機会をあきらめていた自分に対して深く反省したことを覚えています。その後、中村さんとジョンが、熱心にプロトタイプ制作に取り組んでいるのが分かって、冗談ではなく真剣に受け止めなければ、と決心しました。

中村氏

リズム ゲームというよりもアクション ゲームだと聞いて……当時、個人的に新しいアクション ゲームを作りたいと思っていたので、「これは、やりたかったことができるチャンスだぞ」と。次に作りたいと思っていた方向性も合っていたし、最初の資料に『Hi-Fi RUSH』が暗い雰囲気のゲームだとは書かれていなかったこともあります。『サイコブレイク』と『Ghostwire: Tokyo』は若干暗めだったので……『Hi-Fi RUSH』の “プロトタイプ” もリリースされたものほど明るかったとは言えないのですが、これまでとはまったく違うカラーだったので、いいなと思ったんです。何か新しい、違うことをやりたいと考えていたんです。

当時、ピッチ ミーティング (※主に短いプレゼンの意) は基本的に 2 回ありました。ひとつはスタジオの (当時の) 責任者である三上さんへのもので、パブリッシャー (Bethesda) に見せる前に、三上さんから承認を得るためのものです。

ジョハナス氏

だから、最初のピッチ ミーティングはパブリッシャーではなく社内向けでした。私がアイデアをプレゼンしたんですが、パブリッシャー側のエグゼクティブ プロデューサーである Colin Mack 氏もその場にいて、『Ghostwire: Tokyo』と並行して開発するタイトルとしてプレゼンをしました。

10 ページほどの資料を用意していましたが、要点としては、基本的にアクション ゲームであり、プレイヤーの行動すべてが音楽とマッチし、臨場感あふれるサウンドトラックを生み出すものであること。そこから、さらに詳しく説明していきました。

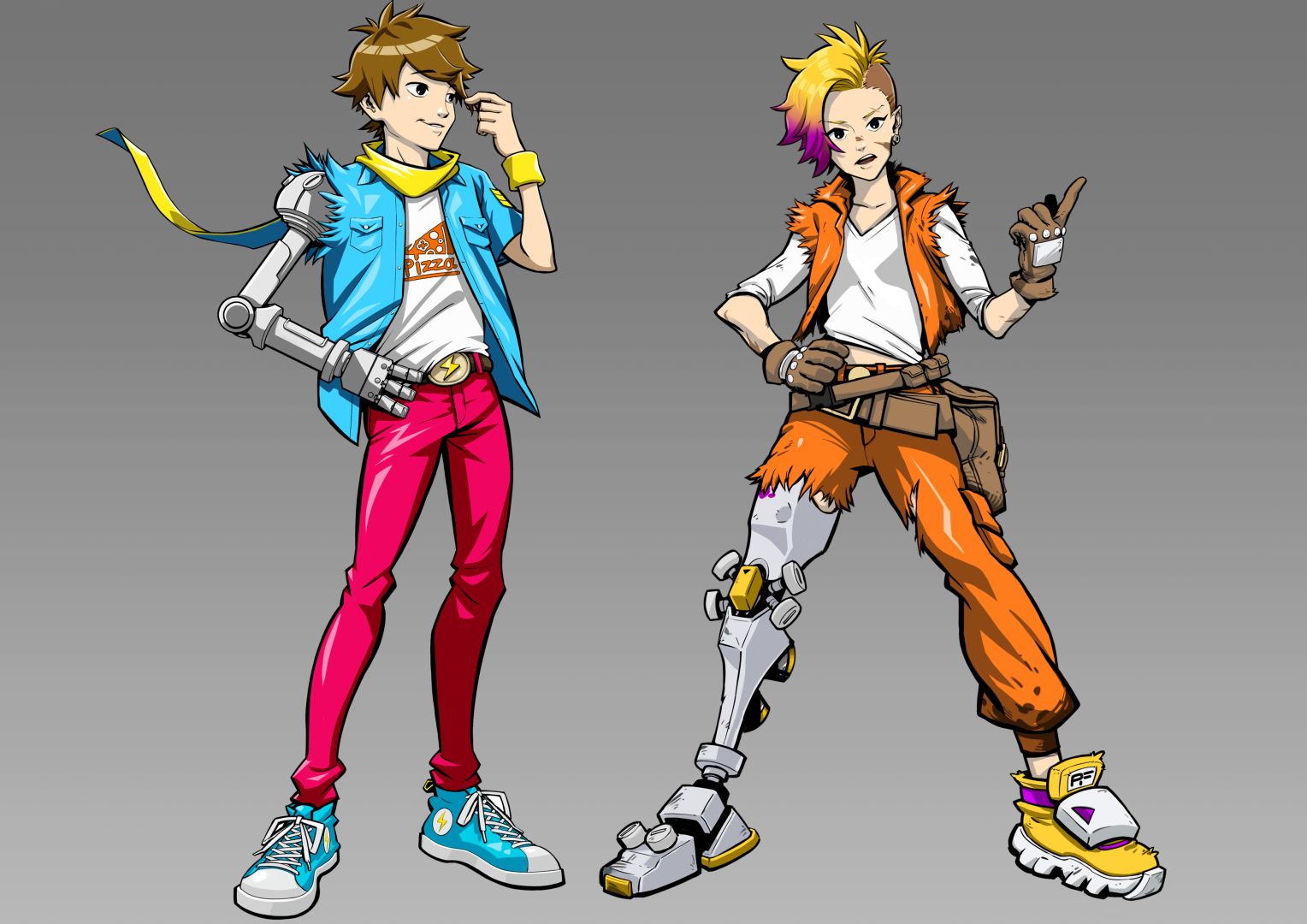

「プレイヤーは音楽プレーヤーを胸に装着し、ロボットの腕を手に入れた、その世界における「欠陥品」になるんです。そして企業から追われることになり、ボスをひとりずつ倒していきます。その意味ではかなりメタ的で、わかりやすい流れでしょう。ストーリーをひねる必要はありません。それよりも楽しくて魅力的なキャラクターたちであることが重要で、アニメチックであり、大胆な自己実現を交えつつ、何よりもまず楽しさを重視します」とジョハナス氏。

その場の全員に良い印象を持ってもらえたと思います。「バカらしい、つまらなそう」と目を背ける人は誰もいませんでした。たぶん、私が「奇抜なのはわかるし、その自覚もしている。だからこそ楽しめるものにしたい。それによってこのゲームは面白いものへと進化していく」と強調したのもあると思います。皆に、音楽とアクションを組み合わせる良さが伝わり、そのアイデアを気に入ってもらえたんです。

中村氏

かなり不安な気持ちもありました。本当に良いものなのか確信が持てず、1 回目のピッチ ミーティングでプロジェクトが終わってしまうのではと心配だったんです。でも、非常に反応がよかったので、次に披露するパブリッシャーにも好印象を持ってもらえるようにと、内容をより磨き上げることになりました。

ジョハナス氏

もちろん、予想していた反応もありました。「パブリッシャーがこれを受けてくれるとは思えない。Tangoではこういう物を制作したことがない」というものです。要は、「興味はあるし、紙の上ではいいアイデアに思えるけど、本当に面白くなるの?」という心配が言葉として出たものでもあり、「ホラー ゲームしか作っていないのに、君たちにできるの?」という問いかけのようにも感じられました。

中村氏

企画を説明されたときは、声をかけられたことを光栄に思いました。企画自体は非常に分かりやすいリズム アクション ゲームで、独特の気持ちよさがある、というものでした。資料や口頭での説明から、それはアタマで理解できましたし、この感覚を第三者に証明するためのプロトタイプが必要なこともわかりました。

ジョハナス氏

アイデアが良かったので、小さなチームを作り、紙の上だけではなく、企画内容の証明として体験できるものを作れないかということになったんです。それで、私とプログラマー (中村祐二氏) の 2 人だけで 1 年間、プロトタイプを作り続けました。

中村氏

そこからはボールが転がり続け、雪だるま式に膨れ上がり、パブリッシャーに提示できるものにするために必要なものを考えだしました。パブリッシャーに『Hi-Fi RUSH』を発表した後はどんどん開発が進み、約 4 年後にゲームが完成しました。でも、そうですね……この最初のプレゼンが、個人的にこのプロジェクトで一番緊張した瞬間でした。

BUILDING THE PROTOTYPE: プロトタイプの制作

「実際に作れるかどうかはわかりませんでした」

ジョハナス氏

プロトタイプの制作には 1 年かかりました。アニメーションやビジュアル エフェクトの追加など、必要に応じて協力を仰ぎました。ほとんどの部分は私とリード プログラマーの中村が担当し、多くの試行錯誤を繰り返して、最終的に核となるコンセプトが固まりました。

小堀氏

ジョンが私のところに来て、音楽とアクションのゲームを作りたいんだけど、それには何が必要かと尋ねてきたんです。そこで、オーディオ プログラマーを交えて話し合い、理解を深めてもらいました。私は過去、Tango に入社する前にいくつかリズム ゲームも作ったことがあったので、こういったゲームを作る上での問題点についてジョンと話すことができたんです。彼の考えているものが、世にある他の種類のリズム ゲームとは違うものだということはすぐに理解できました。そして、どんな問題が予想されるか、チームがどんなことに直面するか、選ばれるサウンドや音楽の重要性についてもわかりました。

中村氏

どんなゲームになるかはアタマの中で想像できたものの、それを実際に作れるかどうかはわかりません。ジョンが作った最初の企画書があったので、それを開発の根本として、文書の内容通りにプロトタイプを作ろうとしたんですが、なかなか上手くいかなかったんです。2~3 か月くらい試行錯誤を繰り返して、企画書に書かれていることを再現しようとしましたがダメでした。紙の上での面白さが、プロトタイプの中で上手に表現できなかったんです。

ジョンのアタマの中にある、確かな面白さをプロトタイプに反映させることが、最初の大きな課題になりました。企画書に文字で書かれていることを忠実に再現しようとすると、かなり緩慢なアクション ゲームになってしまっていたんです。より面白くする方法に気付くのに、さらに 3~4 か月かかりました。4 か月くらい経った頃からかなり良くなり始めたと記憶しています。

ジョハナス氏

最近、過去に用意した映像を見ていて、「初期のコンセプトから全然変わっていない」と思いました。映像は 15 分ほどの内容で、世に出た『Hi-Fi RUSH』の最初のステージに非常に似ている、ライト アタックやヘビー アタックの基本を覚えるチュートリアルとも呼べるものでした。基本的な 4 つのコンボがあり、ビート ヒットとパリィがあり、敵のタイプも 3 種類いました。剣を持った普通の敵、銃を持った敵、ヘビー タイプの敵です。

中村氏

ジョンのアタマの中に作りたいものがあるのはとてもはっきりしていて、私たちがそれを別の形にしなければならないと分かったときでさえ、彼は一貫してそのビジョンにこだわりました。彼が『Hi-Fi RUSH』で実現しようとしていることに関して考えを曲げなかったからこそ、信頼が生まれ始めたんです。

ジョハナス氏

15 分のデモを作り、最後にこのアイデアのさらなる可能性を示すための短いプロトタイプを作りました。ほぼ内部向けのものです。それを社内でプレイし、当時の上司である三上さんに見せたら、「これはホントに、本当にいいね。Bethesda にしっかりプレゼンする方法を考えよう」ということになりました。

そのプロトタイプを見た Bethesda の制作責任者の Todd Vaughn 氏のおかげなんですが、彼が「おい、これを試してみろ」と Bethesda 社内で数人に回してくれて。そのとき誰が作ったかは言わなかったそうなんです。それまでの Tango っぽさのようなものは何もなかったので。すると Bethesda 内で、「これはスゴい! 何てゲーム? 何であれ、今すぐ欲しい」と好評を博したようでした。2 回目のプレゼンに行く頃には、社内で既にバズっていました。私たちがプレゼンしようとすると、「そうそう、皆これについて話していたんだ。皆、いい出来だと言ってるよ」と、すでに広く知っていてくれたんです。

中村氏

ジョンを通じて、多くの人がプロトタイプをプレイしたという報告を聞きました。その人たちがとても気に入ってくれたと聞いたときは嬉しかったですね。ジョンも大好評だったことを喜んでいました。気に入ってもらえるかどうかはわからなかったものの、少なくともパブリッシャーには見せられるレベルだったし、ゲームプレイの面白さという点は間違いなく要件を満たしていました。自分たちが面白いと思って作ったものが、他の人にとっても面白いものであることを確認できて良かったです。

ジョハナス氏

ある意味、そのプロトタイプこそが、このゲームが承認され、制作できることになった本当の理由だったと思います。というのも、最初からこのゲームが面白くて、プレイするのが楽しいことをわかっていたからです。皆、その 15 分間のデモを何度もリプレイしていたんですよ。

中村氏

面白いゲームとして創り上げる課題を解決するのが最大のハードルでした。もし当時、プロジェクトにもっと多くの人が参加していたら、もっと大変なことになっていたと思います。だから、最初にプロジェクトをごく小規模に留めておいたのは正解でした。

ジョハナス氏

プロトタイプの『Hi-Fi RUSH』は、まさに自分のために作ったゲームでした。このゲームが自分の求めた作品に近づいているのであれば、このアイデアに共感してくれる人もたくさんいるはずだと思ったんです。私ひとりにしか売れないような変なゲームであるというほど、枠から外れてはいないと自信はありました。

CREATING THE TEAM: 開発チームの編成

「動けるのは、これまで『Hi-Fi RUSH』ようなゲームを作った経験のない人間ばかりでした」

ジョハナス氏

実は、私は開発チームを作ったわけではありません。動ける人が集まったんです。そして、その人たちは皆、文字通りこのようなゲームを作った経験のない人間ばかりでした。「やり方を知っていて、上手くやってくれるだろうから、彼らが必要です」といった風にチームを招集できたわけではないんです。「これをやりたいんだけど」と言うと皆、「やり方がわからない」という返事がかえってきました。最初のリアクションは大抵、「どうやったらいいかわからない。これは無理なのでは?」というものでした。

阪井氏

独特なアートスタイルが必要な作品であったので、私は気づいたときにはチームに合流していました。配属された時の率直な感想は「面白そう!」でした。同時に「本当に形にできるだろうか?」という大きな疑問符もすぐ付きまとうようになりました。というのも、キャラのみならず、すべてをセルルックでスタイライズしていくことは、二次元的に絵を描くときだけならばよいのですが、ニュアンスやスタイルを 360 度、あらゆる角度から見渡せるゲームの中で破綻させずに表現するとなると、相当な挑戦になるであろうことはすぐに理解できたからです。ワクワクと不安の介在する、スリリングで新しい遊び場を与えられたような気分でした。

小堀氏

ジョンと中村の 2 人だけが『Hi-Fi RUSH』に取りかかっていて、スタジオの他の者は私も含めて『Ghostwire: Tokyo』を作っていました。関わり始めた当初は、時間があるときに手伝ってほしいと頼まれて、できるときに手を貸すパート タイムのような感じだったんです。でも、ジョンと中村が試作を重ね、非常にクリエイティブに、これまで作ってきたものを改良していく様子を見ているうちに、誰もがそのクリエイティブな熱狂に引き寄せられていったんですよ。彼らのクリエイティビティの強さが、多くの人間を引き入れることにつながったんです。

中村氏

開発チームには、このような音楽を使ったゲームを作ったことのない人間がたくさんいました。でも、動くプロトタイプがあったので、それを教材として使えたんです。口頭での説明や他の書類の作成に時間をかけるよりも理にかなっていました。

このプロトタイプが、プロセス全体のカギでした。プロトタイプをプレイし、そこから本作のビジョンにとって何が本当に重要なのかを指摘することができたんです。私のような音楽的素養があまりない人間も多かったので、楽曲の重要な要素について共通の理解を得る必要もありました。楽曲の様々な部分や、それがゲームプレイにどう影響するかを表現するために、プロトタイプを使って、チーム内で使用する共通の用語なども作りました。

阪井氏

開発初期のころ「もしリズムかアクションのどちらかを選ぶ必要があるとしたらどちらが大切なのか?」と確認したことがあったのですが、ジョンは「どちらかではなく、どちらも等しく重要なんだ!」と言い続けていました。皆が「どちらかを選ぶべきだ」と言っても、「ダメ、ダメ、ダメ」とジョンは最初から一貫して「ゲームの核となるのはリズム アクション!」という部分にとてもこだわっていました。皆が彼が本当に目指しているものを理解できるようになるにはゲームがある程度形になるまで、つまり時間が必要でしたが、本当は彼には最初から完成図が見えていたのだと思います。要素が組み上がってきてようやく理解できたとき、なぜこれが今までなかったのかと感じたのと同時に、ジョンのセンスに感動したのを覚えています。

中村氏

ゲームプレイのカギになる楽曲の小節や音符を活用することで、プロトタイプを通してチームや新しく参加する人たちに説明することができたんです。

小堀氏

[スタジオのメンバーは]各々ベストを尽くして、開発チームを助けていました。ジョンとそのチームはとてもクリエイティブで、私たちも彼らの力になりたいと思ったので、その時できうるだけのことを尽くしてプロトタイプに組み込みました。そうすると、他の人もその素晴らしい仕事ぶりを見て、「よし、自分も負けていられない、なにかやってやるぞ!」となったんです。インスピレーションが互いに影響し合い、また自分自身に返ってきて、誰もが自分のベストを尽くそうとする大きな相乗効果が生まれたんです。それは今も続いていて、皆がプロジェクトを改善するために新しいアイデアを持ち寄っています。

CONSTRUCTING THE SCORE: サウンド スコアの構築

「生バンドでギターのコードを弾く感覚や、その荒っぽさを表現したかったんです」

ジョハナス氏

サウンド デザインは、普通のゲームとは完全に逆でした。通常、サウンド チームは最後に加わって音を付けますが、今回は最初から参加して、サウンドがどのように機能するかを理解する必要があったんです。

小堀氏

ジョンは、各ステージの楽曲の配置に関して、非常に強いビジョンを持っていました。ステージによっては、使用するライセンス曲も決めていましたね。ライセンス曲が割り当てられていないステージには、彼のアタマの中にあったサンプル曲をいくつか提示してくれました。それらの中にはロック以外の曲もありましたが、私たちはそれらの曲を聞き、BPM (Beats Per Minute) や、彼が求めている雰囲気、使われている楽器など、彼が目指している全体のイメージを把握することができました。

ジョハナス氏

最初から決めていたことのひとつは、ロック音楽と、エレクトロニックではない音楽にも焦点を当てることでした。生バンドでギターのコードを弾く感覚や、その荒っぽさを表現したかったんです。デジタル音楽の曲のように規則正しくないもの、それがケンカや、ロックの感覚にぴったりなんですよ。私はロックを聴いて育ちましたが、ごく個人的には、ゲーム体験という意味でロックがあまり上手く表現されていないと感じていたのもあります。

小堀氏

ジョンは当初から使いたい楽曲のリストを持っていました。それは間違いなくロック中心で、1990 年代後半から 2000 年代前半の、彼が幼少期に聴いていた種類の音楽でした。ジョンは開発中にそのことに触れ、彼が選んだ曲はその時代のものであることや、その音楽はあまり洗練されていないものの、そのエネルギーはとても力強いということ、そして、その 2 点で彼が作ろうとしているストーリーや目指しているフィーリングに非常によく合い、ゲームの中に活気ある雰囲気をもたらすことなどを説明してくれました。

ジョハナス氏

私がそれを推した際、サウンド チームは当初、「ゲームシステムの特性を考えると、電子音楽のほうが合わせやすいから、電子音楽にしたらどうだろう?」とか「みんながロックに飽きないように、ロックだけですべてのトラックを作るのは本当に難しいと思うよ。」などと返してきたんですよ。それでプレイリストを作り、すべてのロックのサブジャンルを使ってプレイできる必要があり、選曲に問題はないということを示す必要があったんです。結局のところ、耳に入るのが良い音楽なら問題はないし、プレイヤーはゲームをプレイするのであって、ずっと音楽だけを聞いているわけではないんです。

小堀氏

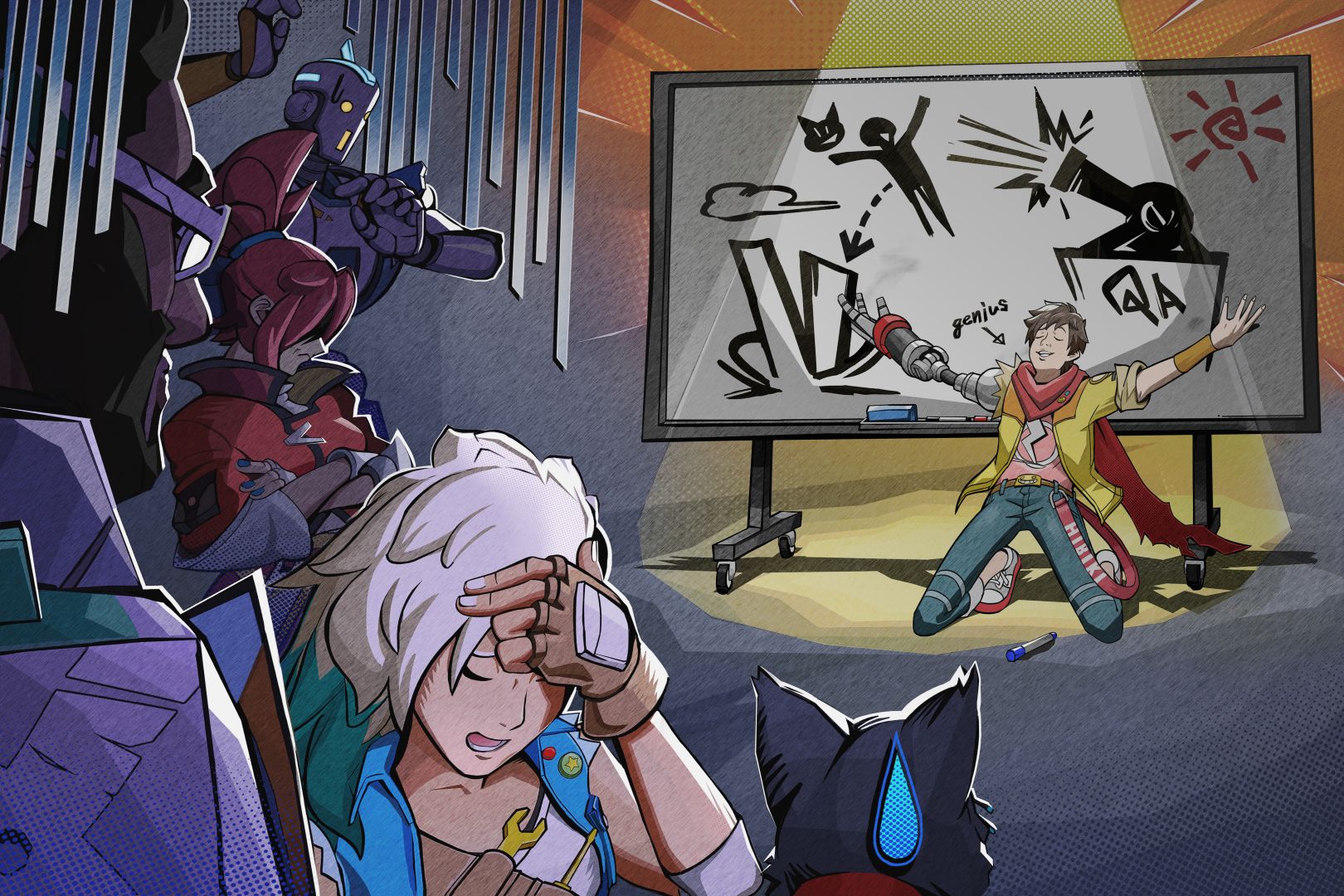

バトルやステージの音楽は、プレイヤーが体験することになる内容のグルーヴとある程度一致させる必要がありました。ステージを移動して、ここでバトルが発生し、ここでいくつかのステージ ギミックに遭遇して、といった具合です。そのために彼が考えていたのは、イントロの音楽をどこで流し始めるか、ヴァースがどこで変わるか、音楽がどのように盛り上がったり、時には少し落ち着いたりするかという、音楽を通じた感情曲線のようなものをデザインすることでした。

それを説明するために、彼は紙に絵を描いていました。たとえば、こういうことに遭遇して、音楽はこうなって、ああなって……というように、ステージがどのように進行するかを示すグラフを作ったんです。

ジョハナス氏

試行錯誤の結果、「この範囲ならゲームプレイが楽しい、楽しめる」という BPM の範囲を見つけました。BPM は 130~160 くらいだったと思います。続けてプレイするとかなり差は出るんですが、純粋にバトルだけでステージごとの難易度や手応えを測る、ひとつの手段として利用できます。クリック トラックでそれを確認し、それからステージを作り、ステージのプロンプトの一部に「このステージでは、こういうタイプのロック音楽をフィーチャーします」というような感じで、目指す雰囲気についてのサンプルをたくさん挙げていくんです。そして、「このステージは難易度を上げたいので、BPM を 145 くらいまで上げます」というように全体を調整しました。それでも、作ったものはすべて実装されていたので、アニメーションを作り直す必要はありませんでした。「OK、145 にしましょう……クリック トラックで試して……」といったように、言うのは非常に簡単でした。

小堀氏

実装面では、大まかな考え方がわかったところで、2 つの異なる問題がありました。ひとつはライセンス楽曲の使用、もうひとつはステージ用のオリジナル楽曲の制作です。

ライセンス楽曲のほうは、すでにビートが整っていて、歌詞も決まっており、どの小節で盛り上がり、どの小節で展開がアップダウンするかといった法則がすでに決まっていました。

ジョハナス氏

ライセンスを受けた曲を扱う際は、「これはこういう曲なので――変えたくないです。リミックス曲のようにはしたくないんです。使用するライセンス楽曲に敬意を表したいんです」と伝えていました。それで、基本的には曲を部分ごと、枝分かれした要素ごとにバラバラにして、ここにギター トラックがあるから、このボスの攻撃がそのギター リフに合うようにしよう。そうすれば彼らがその曲を演奏しているように感じられるので、というように調整を加えていきました。ヴァース、コーラス、ヴァース、コーラスという 4 段階のバトルになるようにタイミングを合わせ、最初の体力ゲージをゼロにすると滑らかにコーラスに入り、バトルが激化していく、といった具合です。各トラックがどのように機能するかを個別に把握し、それをゲームにどのように組み込めるか、何が一番効果的かを考えました。

小堀氏

重要なのは、プレイヤーが自分のキャラクターを操作できるということです。ゲームでは、プレイヤーは自由に動き回れるし、ステージをどれだけ早く進みたいかもプレイヤー次第です。私やジョンは、カットシーンに入るときにシームレスな体験ができるようにしたいと考えたんです。それを違和感なく制御するにはいくつか課題があり、たとえば曲の中でループできる箇所や、切り替わりが不自然にならない箇所を探す必要がありました。

ある場所に行くと、曲が止まって別の曲が始まったり、歌詞や単語の途中で不自然に途切れてしまったりするような気持ち悪いことは避けたかったんです。

そのために、プログラム上でプレイヤーがどこにいるかを確実に捉えるようにしました。問題になりそうな場合は事前に分かるようにしておき、アニメーションの長さを調整したり、曲を少しループさせたりして、プレイヤーがそこに着いたときに曲の特定の小節が流れるように調整しました。

オリジナル曲に関しては、社内で音楽を作ることができたので、どのように活用するかをよりコントロールすることができました。ジョンは、常にプレイヤーの体験をより良くしたいと考えていましたが、特にオリジナル曲はより細かく制御できるため、強くこだわっていました。たとえば、開始時にプレイヤーにより良いタイミングでギター リフとリンクしたゲームプレイを体験させたりといった具合です。クールな遊びをたくさん用意できたと思いますよ。

ジョハナス氏

ゲーム内のすべてがビートに基づいて行われるので、アニメーションを合わせたり、あるいは敵の攻撃をリズムに合うように、論理的に作ったりする必要がありました。あらゆる面で厳密なルールが多数存在し、「曲がないけど、どうしよう?」といったあやふやな試行錯誤のようなものはありませんでした。ロジックはすべて揃っていて、それをまとめただけというわけです。そのため音楽トラックができたとき、バトルの観点からは何も変わりませんでした。唯一変わったのは、音楽トラックを作る際に、すべての効果音をその音楽トラック用に作り直す必要があったことでしょうか。キーが違う可能性もあったし、コンボなどが発生時の効果音も、そのトラックに合わせて特注する必要がありました。

内容を伝えるために、大量の絵コンテや文書を用意するのが大変でした。もっと複雑なのは、楽曲を損なうことなく、プレイヤーが何かに縛られていると感じさせないようにすることです。それには膨大な作業が必要でした。というか、すべてのことに膨大な作業が必要でした。

ART DIRECTION: アート ディレクション

「私たちのゲームはバカバカしく、大げさで、音楽がテーマなのです」

ジョハナス氏

写実的なビジュアルにしようとは考えていませんでしたが、それが大きな問題でした。『サイコブレイク 2』を作ったばかりで、リアルなライティングやキャラクター モデルの開発に多くの時間を費やしていました。私たちは企画書に「記憶に残るゲームにしたい」と書きました。そのゲームをプレイした 3 ヵ月後には、内容を忘れてしまうような体験にはしたくありませんでした。

記憶に残るゲームは、どれも視覚的にユニークで、現実に則した見た目である必要はありません。いずれのゲームもアート スタイルで大いに遊び、独自のアイデンティティを打ち出すための視覚的な美学を持っていました。それで、私たちの企画書では『ジェットセットラジオ』『ビューティフル ジョー』『大神』など、多くの人がこのゲームの企画意図から連想するものを並べてみました。

でも、どのゲームに関しても言えますが、全く同じ体験を作りたいとは考えませんでした。日本のアーティストがアメコミを依頼されたとして、アメコミのことを何も知らないとしたらどうでしょう? 日本のアニメのようでもなく、アメリカのゲームでもないものになってしまいますよね。

阪井氏

このゲームの開発において、ビジュアルの方向性を決めることは、とても重要なプロセスでした。ジョンの思い描く「目に飛び込んでくるような、楽しい雰囲気」という抽象的なイメージを実現するために、何度もやり直す中で、わかりやすいビジュアル キー テーマが必要だと感じました。そこで、カラフル / シャープ / クリーン、という3つをビジュアルのキー テーマに絞りビジョンを固めていきました。

ジョハナス氏

私たちのゲームは馬鹿馬鹿しくて、大げさで、音楽がテーマになっています。リアリズムにこだわる必要はありません。アイデアもクレイジーにしようと決めました。コミックの世界のように、やりたいことは何でもやるようにしました。

小堀氏

最初に動いている画面を見たときの印象は、最終的なゲームのイメージとは大きく異なるものでしたが、その時点でも、『Hi-Fi RUSH』はこれまで見てきたものとは、そしてこれまで Tango が作ってきたものとは違う、と感じました。

ジョハナス氏

ビジュアルコンセプトとなる画像は、文字通りゲームの最初の部分を描き出していました。最初にヴァンデレイの大きな V タワーが遠巻きから見えるところで、いわゆる工場エリアにいるわけです。そしてすべてが、キーワードともいえる、カラフル、シャープ、クリーンといった単語に当てはまる見た目をしていました。最初にこのイメージ ボードが出来上がったとき、それを机に貼りつけて「こんなゲームにしよう」と言っていたことを記憶しています。

阪井氏

Vタワーはビジュアル コンセプトの段階でアート スタイルを構築する際、記号的な象徴物がほしいと考えていた流れの中で、副産物的に生まれたものでした。初期は普通にありそうな真面目なデザインにしていたのですが、『Hi-Fi RUSH』の世界観からすると、あまり正しいものと思えませんでした。

いろいろ試している中、息抜き程度に、ヴァンダレイの頭文字の V をそのままアートの中に組み込んでみた時、すべてが吹っ切れたように進み始めました。 この大胆で、良い意味で違和感たっぷりの形状の建物を環境と調和するようデザインしていきました。この象徴的なタワーが構築できたことで、その後少々おかしなロケーションや建造物があったとしても違和感になりにくく、ポップで面白おかしい世界観構築につながるきっかけになにもなりました。こんなバカみたいな建物が中心にあるんですから (笑)。なのでアート スタイルと Vタワーを構築するきっかけとなったこのビジュアル コンセプトはその後のゲーム開発に大いに役立ちました。

ジョハナス氏

こうして、アート スタイルの最初のコンセプトができあがりました。そして、最終的なゲームに見られるような小さなタッチを加えるために、繰り返し描いていったのです。影の表現であれ、2D アニメーションに変換する方法であれ、私たちはかなり早い段階で完成した『Hi-Fi RUSH』のイメージを持っていて、それが開発を進めるうえで重要なキー ビジュアルとなりました。私たちは文字通り、何をするにしてもビジュアル コンセプトにある世界を再現するようになったのです。遠近法を使ってでも、これとまったく同じように見せるんだ! と意気込むんです。最終的にはこのように見えなければならないので、どうするかは後で考えよう! というノリでした。

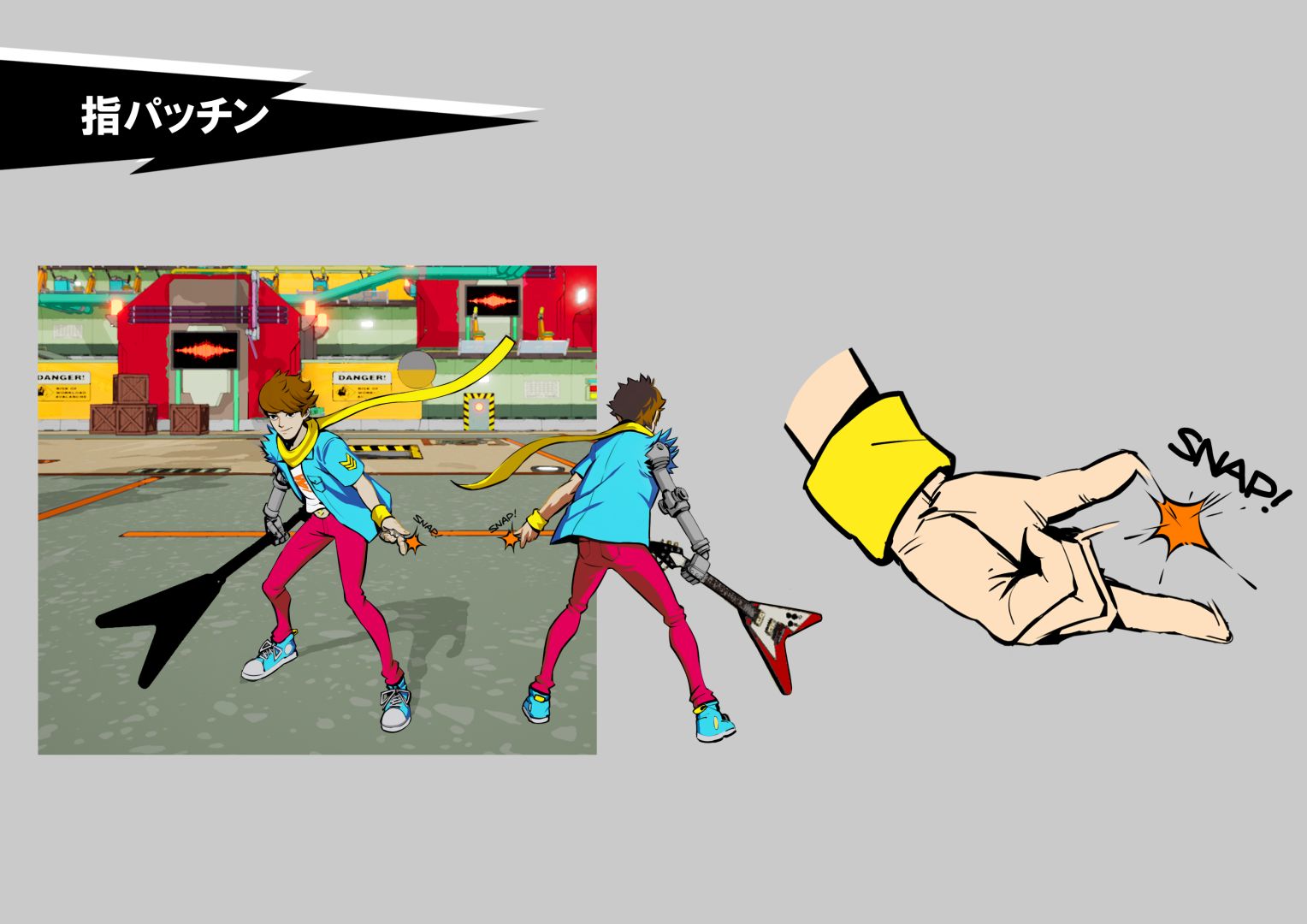

GAMEPLAY: ゲームプレイ

「もしライト アタック ボタン連打だけでプレイしたいなら、我々としてはそういうプレイをしてもらって問題ないんです」

ジョハナス氏

私たちはこのゲームを遊びやすくしつつも、簡単にはマスターしにくいものにしたいと考えました。そして、マスターしにくい部分から作り始めるべきでなく、とにかく遊びやすくすること先に作る、ということをかなり早い段階で学びました。そして、私たちが最初に得た学びのひとつが、「ライト アタック ボタンを連打すれば、すべてのバトルをクリアできるじゃないか」というものでした。でも、それはできるけど、クリア時に高いランクにならないんです。結局のところ、あなたはそうやってプレイしたいんですか? ということなんですよ。もしライト アタック ボタン連打だけでプレイしたいなら、我々としてはそういうプレイをしてもらって問題ないんです。この決定に、最初のころチームは心配していました。私は「そうだね。でも、いろいろ試したくなるようなバランスにするつもりだよ」とみんなに伝えました。

中村氏

アクションゲーム 70%、リズムゲーム 30%。つまり、7 : 3 ですね。新しいスタッフがチームに入ってきてプロトタイプをプレイしたとき、「リズム ゲームの比率を高くしたほうがいいのでは?」と意見してくる人たちがいたんですが、ジョンは自分のビジョンを貫き、「いや、違う。アクションが 70%、リズムが 30% のゲームなんだ」と説明していました。それはプロジェクトを通して何度も言われたことでしたね。

ジョハナス氏

同じ攻撃だけをずっと使っているだけでクリアされてしまうことを、みんな恐れていたんです。でも、開発が終わるころには、何気なく (戦闘について) 話していたことがあるんです。たとえば「ああ、この攻撃はこう使ったら、こっちのほうが効果的だった」となり、他の人は「あの攻撃は使ったことがない! いつもこっちを使っているんだけど」だったりと、みんな自分が試したことないプレイを見つけようとしていたんです。私は「よし、それこそが私たちの目指すところだ!」と思いました。

私たちはある信条に従っていました。何をするにしても、ゲームはリズミカルに感じられなければなりませんが、反応性やプレイヤーの自由度を犠牲にしてはいけません。バランスを取るのは非常に難しいことでしたが、最終的な結果は、あなたがボタンを押すたびにゲーム側でサポートする、というものになりました。

最初に (開発チームが) やろうとしていたことは、ビートに合わせてボタンを押さなければ攻撃できない、というものでした。リズムに合っていないので、その失敗を示すためです。私はそれはどうなのか、と思いましたね。ゲームをプレイしている間、リズムに合わせて動かしていなくても、リズムに合わせて遊んでいると感じられるように同期させるべきだと思ったんです。

そしてそれこそが、このゲームの気持ちよさにつながりました。みんなの反応にそれが表れていましたから。リズム ゲームが得意でなくても遊べる、というアシスト機能のようなものですが、プレイが下手だとは感じさせないようにしています。「他のアクション ゲームではできなかったのに、このゲームではできるようになった」という声をたくさん見かけました。

THE DIRECTOR’S CHAIR: 監督の椅子

「私たちは、このゲームが何であるかという明確なアイデンティティを、非常に早い段階で理解していました」

ジョハナス氏

私は「リズム アクション ゲームを作っているんだ」という気持ちでしたが、みんな「この部分からリズムの部分を抜いたらどうだろう?」と言います。「いやいや、それはできないよ」と私は常に思っていました。

私はレベル デザイナーであり、バトル デザイナーであり、敵のスペックやバトルがどうなるかをすべて担当し、音楽とアニメーションにすべてのフィードバックを与え、アニメーションをどう修正すべきか、 UI をどう見せるべきか、などを指示しました。また、キャラクターとの掛け合いも実装しなければなりません。

中村氏

ジョンは、自分のコアなビジョンを曲げたくないタイプでした。彼が他の人と話しているのを見たり聞いたりしていると、他の人が彼のところにアイデアを持って来て、そのアイデアがビジョンの助けになることもあれば、そうでないこともあります。しかし、彼はそれらに耳を傾け、コアとなるビジョンを変えることなく、他のアイデアも生かせるような方法を見つけようと、内面的に奮闘しているのが私には見えました。

小堀氏

彼はゲームの多くの部分で、チームに伝えたいイメージやビジョンを心の中にたくさん持っていました。彼はすべてにコメントしたかったし、自分自身でも触れたかったようで、そのせいで彼自身のやるべきことが溢れかえってしまうこともありました。

阪井氏

『Hi-Fi RUSH』の敵の部長に似た人がいました。それは「ザンゾウ」です (笑)。良いものづくりに対するストイックさ / 情熱 / 探究心 / 信念などザンゾウのセリフの所々に込められていたように感じたんです。私個人がそう感じただけで、本人はそのつもりはないかもしれませんが。冗談はさておき、素晴らしい作品をつくるディレクターには、皆そんな側面があり、とても大切な感性だと思います。そういったディレクターとのものづくりは簡単ではいことが多く、刺激的ですしやりがいもあります。もしザンゾウのステージを遊んでいただく機会があれば、お伝えしたようなニュアンスがどこにあるのかを気にして遊んでいただけると、これまでとは違った意味で楽しんでいただけるかもしれません。

ジョハナス氏

「厳しい」という意味では、とてもしっかりと取り組めたと思います。最初に作ったゲームは、必要な条件にぴったりと一致するものである必要がありました。というのも、最初のバージョンが漠然としていると、開発の後半になったときに、方向性がわからなくなり、開発がレールから外れてしまうからです。そのおかげか、このゲームが何であるかという明確なアイデンティティを、チームは非常に早い段階で理解してくれました。

中村氏

それを頑固だと受け取る人もいるかもしれません。また、自分のビジョンに自信を持っていて、そのビジョンを実現させたいだけと受け取る人もいるかもしれませんでした。でも私は、そんな彼の姿を見て、より信頼できると感じました。彼が自分の信念を貫き、強く信じているものがここにあったからです。そうして私たちの関係は、とても強固なものへと進化していきました。

小堀氏

みんながお互いの良い仕事に刺激を受けていました。良い相乗効果となって、より良いゲームを作りたい、もっと素晴らしいゲームを作りたい、という思いがありました。その愛と願望があったからこそ、ジョンが何を達成しようとしているのかが、私たちにはわかりました。実現困難なアイデアをジョンが持ってきたとしても、私たちは彼が考えていることの本質を汲み取り、彼がやろうとしていることへの対案を作り、彼が望むものをより扱いやすい方法で作り出すことができたと思います。

DEVELOPMENT: 開発

「『Hi-Fi RUSH』はインディー ゲームという枠組みを超えたモノになりました」

ジョハナス氏

Tango Gameworks としては、このゲームは小さなプロジェクトのはずでした。おそらく人々は『Hi-Fi RUSH』を奇妙な、ある種のAAタイトルとして見ていたかもしれません。あるいは、「ああ、いいインディー ゲームを作ったんだな」と思っているかもしれませんね。ですが、これはインディー ゲームではありません。いくらかかったかは言えませんが、決して開発費の少ないゲームではありませんでした。

中村氏

最初の 2 年間は小さなプロジェクトとして進行していました。しかし、ジョンが作りたかったものは、そんな小さいものではなかったんです。もっともっと多くの人に協力してもらう必要がありました。私の感覚では、小さなプロジェクトは 2 年ほどかかり、20 ~ 30 人が関わる規模のものでしょうか。結局、『Hi-Fi RUSH』の開発期間は 5 年くらいになりましたし、ここまでくると小さなプロジェクトとは言えないでしょう。

小堀氏

私はこのプロジェクトの初期から終わりまで関わってきました。だからこそ言えるのですが、決して小さなプロジェクトとは言えないでしょう。予算的な観点から、あるいは比較的高予算の AAA タイトルからすれば、違う見方ができるかもしれません。しかし、私の視点からは、制作に必要なタスクの膨大さを目の当たりにしてきました。

ジョハナス氏

このゲームでは、多くの人が複数の役割を担っていました。私は当初、おそらく複数の役割の担当に立候補しすぎてしまったかもしれません。その後、チームがしっかりと出来上がると私は一歩下がった立場を取り、各レベルの大枠を作ることに専念しました。できあがったら、それをレベル デザイナーに引き継ぎました。私たちが作っているゲームはとても異質で、各レベルにおける体験は緻密に計算されたものでなければならなかったので、最後はすべてがビートに合っているかどうか、チームと共に私がレベルの仕上がり状態を確認しました。

中村氏

プロジェクトの終盤や中盤にチームに加わった人たちは、考え方が違いました。このゲームはもっとリズム感があったほうがいいんじゃないか」と。先ほど、アクション 7 割、リズム 3 割という話をしましたが、彼ら (新メンバー) は「その比率を少し変えて、リズムの割合をより高い数字にしたい」と考えていました。そんな彼らは、みんなに何も言わずゲームに導入しようとするので、私たちはそれを防がなければなりませんでした。

もし、誰かが 7 : 3 以外のことを言い出したり、誰かが 7 : 3 ではない機能を作ろうとしたりするのを見かけたら、私たちはもう一度体制を整えて、そのようなことが起こらないようにしなければならなかったのです。

ジョハナス氏

チームの全員が音楽的な訓練を受けているわけでも、こういった側面に精通しているわけでもありませんでした。例えば、バトルはつねに小節の頭から始めなければならないのに、私は「ダメだ、3 拍目から始まっている。」と指摘し、レベルをくまなく調べ、すべてをバラバラにすることもありました。さらに、バトルの最中に周囲で動いているものが少ないと感じたら、動きを足していき、さらに視覚的にもより訴えかけるようにする必要がありました。

小堀氏

ゲームの中で、歌詞とゲームプレイを一致させたいと思う場面もありました。一番難しかったのは、NUMBER GIRL の「INAZAWA CHAINSAW」で、チャイがマグネット レールを使って移動し、ケールの攻撃を回避する場面です。この曲のステージは、特定の歌詞が流れたときにどのようなゲームプレイが起こるかについて、ジョンの中で考え抜かれたものでした。この楽曲は非常に速く、高いBPMと畳み掛けるようなドラムが特徴的なのですが、ライブ演奏ならではのゆらぎがあり、実際にコンピューターで見ると完璧に計算された BPM ではないということが分かります。

ジョハナス氏

何度もリテイクを繰り返しました。何度も何度も、何から何まで。背景に置かれているちょっとしたものでも、ゲーム中に壊せる木製の箱があるんですが、あれも 100 バージョンくらい作ったと思います。ゲーム内の小道具にどれだけのディテールを盛り込むべきかを考えるために、最初に作った小道具のひとつなんです。

阪井氏

『Hi-Fi RUSH』のようなディティールでリッチに見せることのできないビジュアル スタイルは、リアルなビジュアルを得意とする Tango のメンバーにとって初のチャレンジであったため、ビジュアルの方針が浸透する前は「もっとグラデーションを増やせないか?」や「もっとディティールを増やしたり汚しを入れられないか?」などといった考えが多くありました。これらを受けていろいろ試行錯誤しましたが、結果的にはそれらの表現をひとつにまとめるのがとても難しいことがわかりました。 そのため皆に「こういう表現なんだ! こんな感じでいいんだ!」とわかってもらえるように、小さなものから大きなものまでたくさんのアートワークを作って伝える必要があるとわかりました。最初はこのビジュアル スタイルに対して難色のあるメンバーの声もありましたが、これまでの Tango の作風からすれば当然でしょう。しかしメンバー全員が、新しいチャレンジで変わりたいという思いを共有していたので、前に進み始めるのにはそう時間はかかりませんでした。

ジョハナス氏

最終的な『Hi-Fi RUSH』を見ればわかるように、このゲームはとても洗練されています。最後のスタッフ リストを見ると、流れていく人の名前は決して多くありません。でも最後の最後まで長い間、小規模なチームで制作し、ラスト スパートで確実に完成させるためには多くの人を集めました。それがこのゲームに有利に働いたはずです。ゲーム作りにおいて 1,000 人規模のチームを必要としないものを作るには、賢い方法だと思います。新しくチャレンジングなものを作るには、……まずは少人数で始めることですね。少人数のほうが、まとまったビジョンが失われにくいです。

小堀氏

今にして思えば、スタジオにとって重要なプロジェクトだったと言えます。プレイヤーに愛されるような、さまざまな種類のゲームを作ることができるスタジオとしてアピールできたので。自信とイメージの構築、そう考えると、Tango にとっては大きくて重要なプロジェクトでした。

THE “SHADOW DROP”: 「隠し玉」としてのリリース

「私たちが達成しようとしていた目標はすべて達成できた」

ジョハナス氏

発売日まで一切情報を出さない「隠し玉」としてのリリースは、当初の計画にはありませんでしたが、発表から発売まで短い期間で一気にリリースしたいという気持ちはありました。これまでとはまったく違うアイデアで、人々を驚かせるようなキャンペーンをやってみたかったんです。現実的には、発売の 3 か月前に発表するくらいのスパンは欲しかったと思います。発表してみんなを驚かせて、そのうえでもうすぐ発売です、という流れがよかったのかもしれません。ただ、他の何かに埋もれてしまわないようなタイミングが見つからなかったんです。年末に何かを売り込もうと思っても、クリスマスのマーケティングやその他のゲームの発売に飲み込まれてしまうんです。

そんな時に降ってきた「Developer_Direct」という配信の中で発表して即発売というアイデアは、いろんな意味でゲーマーにサプライズを与えることができました。

阪井氏

発表と同時に発売というのは初めてのことでした。どれだけの開発者がこういう経験をしているかはわかりませんが、私たちにとって非常にスリリングなことでした。

中村氏

自分が何をやっているのか、友人にも家族にもまったく言えませんでした。でも、発表と発売が同時に行われ、サプライズ要素が大きく加わりました。それが、このゲームの神秘性を高めたと思います。

ジョハナス氏

ゲームが発売され、私たちはユーザーの反応をすぐチェックしました。少し懐疑的だったユーザーが、本当に発売されているのを見て興奮しているんです。そしてプレイしてみて、その完成度の高さに圧倒されていました。

そして、「これはいい!」とか「第 3 ステージに入ったけど、さらに良くなっている!」とか「なんてこった、これはどうなっているんだ?」とみんなが反応してくださいました。さらには私たちが企画書に書いたこととまったく同じことを言ってくれていたんです。「動くアニメみたい」「サウンドトラックの一部になったみたい」「ミュージック ビデオみたい」「リズム ゲームは苦手だけど、ビートに合わせてプレイしているみたい」などなど……。みんな、私たちが言ってほしいと思っていたことを、文字通りその言葉を伝えてくれるんです。

小堀氏

ゲームの特徴を説明するよりも、実際にプレイしてもらうのが一番わかりやすいゲームなんです。このゲームの場合は、その……何て言うんですかね、兎にも角にもすぐお客さんにプレイアブルなものを出す、そんな見せ方が一番いいんじゃないかと、納得しました。

阪井氏

子どものころは今ほど情報が出回らなかったのもありますが、気になるゲームは手に入れるまでゲーム雑誌の記事を見ないようにするなどして、そのゲームの情報を自分から遠ざけていました。いざゲームを手にしプレイしたときの喜びや驚きのすべてをその瞬間にとっておきたかったんです。今は情報が溢れていて、そうしたことが難しくなっているようにも感じるので、今回の隠し玉方式は、良い意味で効果的だったように感じます。すべてが素敵なサプライズのような感じで、昔を思い出して懐かしくも感じました。『Hi-Fi RUSH』に関する情報は事前に何もなかったんですから。そういう意味で、素直な喜びや驚きをユーザーの皆さんに届けることにつながったのではないでしょうか。

ジョハナス氏

ゲームを終えた人たちの感想は、「楽しいビデオ ゲームが存在していて、悩みもなく、楽しくプレイできるという感覚を取り戻せた」というものでした。最初から私たちの目標だった、「楽しさ」を重視した結果でしょうか。ビデオ ゲームが楽しいものだった頃を覚えていますか? 感動して泣いたり、社会で生きている本当の人間なのかを見直したり、というような奥深いストーリーではありません。そこから得られる深みもありますが、ゲームはただ楽しい時間を過ごすためのものなのです。

WHAT’S NEXT: Tango Gameworks の今後の展開

「新しいことに挑戦することで、開発者としてのレベル アップにつながったと思います」

ジョハナス氏

好意的な反応としては、(『Hi-Fi RUSH』は) 私たちがやりたかったこと……、つまり私たち Tango Gameworks がホラー ゲームしか作れないスタジオではない、ということを示すことができたと思っています。将来を見据えて、どんなプロジェクトにも柔軟に対応できるスタジオになれたと思います。新たな挑戦を実現できることを示すために、私たちは努力を惜しみません。挑戦することから逃げたりしません。だから、今後もひとつのスタイル、ジャンルにとらわれないという目標は、達成できたと思っています。

中村氏

今思えば、チームを見ていると「リアルなゲームを作りたい」「ダークなテーマやホラー系のゲームを作りたい」と思って Tango に入ってきた人たちがいました。『Hi-Fi RUSH』を作ることになったとき、彼らは「なんてこった。これを作るチームに入るのか……」とポジティブには考えていなかったようです。

しかし、ゲームの内容を知り、開発が進んでノリに乗っていくうちに、楽しいゲームを作ることそのものが楽しい、ということに気が付いてくれたと思います。

ジョハナス氏

新しいことに挑戦することで、開発者としてのレベルアップにつながったと思います。ゲーマーにとっても、開発者が作りたいと思う新しい体験を作り上げることができたので、これは良いことだったと思います。

阪井氏

『Hi-Fi RUSH』で、Tango がこれまでと違うことができるということを示すことができたのではないかと思います。

いつの間にか「ホラー ゲームのスタジオ」というイメージが強くなっていたように感じますが、「ジャンル問わず皆さんに楽しんでもらえる作品を作るスタジオ」というのが当初から Tango の持っていた志でした。ホラーは確かに私たちが得意とするところだったかもしれませんが……。そういう意味では『Hi-Fi RUSH』は新しい挑戦で、貴重な一歩になったのではないかと思います。

小堀氏

Tango はもともと自由な雰囲気のスタジオだと思っていました。私達は公開されていないものを作っていることが多かったわけですが、こうして自由に作ったものを発表できたことは自信にも繋がったと思います。『Hi-Fi RUSH』がリリースされたことで、Tango Gameworks に対する世間の見方が変わったのではないでしょうか。

中村氏

ホラー以外のジャンルのゲームを作ったという経験によって、他のジャンルのゲームも作れるようになったということです。その自信は確実にスタジオ内に蓄積されています。これからも今までの Tango とは違う、新しいものを作ることに挑戦していくことができるでしょう。

それが何なのかはわかりませんが、前を向いて、どんな新しいことでもチャレンジできる、という新しい姿勢によって、将来どうなっていくのか楽しみです。

※この記事は米国日時 2023 年 10 月 4 日に公開された “Hi-Fi Rush: From a Little Idea to a Very Big Surprise – The Exclusive Oral History” を基にしています。